公共空间作为人类文明的重要载体,其形态与内涵始终伴随着社会结构的变迁而不断演进。从古希腊的城邦广场到启蒙时代的咖啡馆,从工业革命时期的工人俱乐部到数字时代的虚拟社区,公共空间始终承载着人类集体记忆与文化实践的基因密码。在当代语境下,公共文化空间已超越单纯的物理容器概念,演变为集物质性、社会性与象征性于一体的复杂系统。本文将从理论维度与实践层面,对公共文化空间及公共阅读空间进行系统性解构。

一、公共文化空间的理论谱系与当代诠释

公共空间理论经历了从物质决定论到社会建构论的范式转换。德国社会学家哈贝马斯提出的"公共领域"理论,将公共空间视为理性对话与社会批判的场域;而法国思想家列斐伏尔则在其"空间生产"理论中强调,空间不仅是社会关系的容器,更是社会关系的产物。这种理论演进使我们对公共文化空间的理解从实体论转向过程论——空间不再是静止的舞台,而是动态的文化实践过程。

当代公共文化空间呈现出三重辩证属性:在物理维度上,它是具有特定功能形态的建筑实体;在社会维度上,它是文化资本流通与社会交往的网络节点;在符号维度上,它是集体记忆与文化认同的意义载体。以伦敦的"南岸文化区"为例,这片沿泰晤士河而建的文化聚落不仅集中了国家剧院、莎士比亚环球剧场等物理实体,更通过持续的文化活动生产着新型社会关系,并成为英国创意经济的象征性符号。

中国语境下的公共文化空间发展具有独特的制度逻辑。《公共文化服务保障法》的出台构建了具有中国特色的制度框架,将文化治理现代化理念转化为具体的设施网络。值得注意的是,中国公共文化空间建设正经历从"规模扩张"向"品质提升"的转型,以上海"徐家汇书院"为代表的新型文化空间,通过融合阅读、展览、休闲等多重功能,重新定义了文化设施的服务边界。

二、公共阅读空间的范式革新与价值重构

作为公共文化空间的特殊类型,公共阅读空间在数字时代面临深刻的范式革新。传统图书馆的"藏书楼"模式正在解构,取而代之的是"第三空间"理论指导下的复合型文化场域。美国社会学家奥登伯格提出的"第三空间"理论认为,介于家庭(第一空间)和工作场所(第二空间)之间的第三空间,对公民社会的形成至关重要。现代公共阅读空间正是这种理论的绝佳实践——如杭州的"晓书馆"不仅提供阅读服务,更通过建筑美学、文化活动营造出独特的文化氛围。

技术变革催生了公共阅读空间的形态分化。从实体维度看,出现了"图书馆+"的混合模式:成都的"方所"将书店与美学生活相结合,北京的"全民阅读空间"嵌入商业综合体;从虚拟维度看,数字阅读平台、线上读书会等新形态打破了物理边界。这种分化不是简单的形态变异,而是阅读行为从私人化活动向社会化实践转变的表征。

公共阅读空间的价值内核体现为三重维度:知识传播的基础设施、社会教育的实践平台、文化民主化的实现路径。新加坡的"公共图书馆体系"通过科学的网点布局和分层服务,实现了阅读资源的均衡配置;而柏林的"开放图书馆"运动则通过市民自主管理模式,彰显了文化自治的可能性。这些实践表明,优质的公共阅读空间能够有效降低知识获取门槛,促进社会认知水平的整体提升。

三、空间生产的矛盾解析与发展路径

当前公共文化空间建设面临三重结构性矛盾:标准化供给与差异化需求之间的张力,财政依赖型运营与可持续发展之间的困境,物理空间饱和与使用效率低下之间的悖论。这些矛盾在快速城市化的中国语境下尤为突出。例如,某些地区的"农家书屋"因脱离实际需求而沦为形式主义的摆设,而城市中心的特色书店却因租金压力难以为继。

创新实践提供了突破困境的可能路径。在运营模式上,北京"朝阳城市书屋"采用政府与社会资本合作(PPP)模式,实现资源共享;在服务创新上,深圳"图书馆之城"项目通过总分馆体系打通服务末梢;在技术应用上,上海"智慧图书馆"利用大数据实现精准服务。这些案例的共同点在于,将空间生产从"政府主导"转向"多元共治"。

未来公共文化空间的发展将呈现三大趋势:功能上的"超链接"特征,即打破传统分类的混合使用;形态上的"渗透性"设计,即消除建筑与城市的硬性边界;治理上的"平台化"转型,即政府角色从直接提供者变为规则制定者和质量监管者。荷兰的"开放图书馆计划"允许市民自主设计空间功能,这种参与式设计代表了未来方向。

走向有机更新的空间生态

公共文化空间的终极价值不在于其物质形态的宏伟,而在于能否培育公民的文化自觉与社会认同。在城市化与数字化双重浪潮下,我们需要构建更具韧性的空间生态:既能承载传统文化记忆,又能适应新兴文化实践;既保证公共性的底线要求,又满足多样化的个性需求。这种生态的建立需要设计智慧、制度创新与社会参与的协同推进,使每一处文化空间都能成为滋养公民精神的"文化绿洲"。

未来的公共文化空间建设应当超越"有无"问题,转向"优劣"标准;不仅关注"覆盖率"指标,更重视"参与度"质量。只有当空间生产真正回应人的文化需求、尊重人的主体地位、激发人的创造潜能时,公共文化空间才能实现从物理场所到精神家园的本质升华,为社会的文化繁荣提供持久动力。

越来越多的企业开始着手规划自己的品牌展厅,一个好的展厅设计可以让客户快速了解企业文化、规模和产品,进一步加深公司的印象和了解,企业展厅已经成为企业新“名片”,如何利用有限的空间规划,让参观者有冲动购买欲。 那么,建一个企业展厅必须满足哪些条件呢?

科技强国,制造业当家。在国家提倡制造业高质量发展的当下,发展数字科技浪潮的强劲推动下,企业在展厅展示技术的迭代速度达到了前所未有的高度,各类创新技术如雨后春笋般涌现,虽令人目不暇接,却也易使观众陷入视觉疲劳,难以对展厅的整体设计理念留下深刻印象。因此,在深圳信可威设计团队的设计实践中,我们深谙企业独特文化精髓与行业特性的重要性,致力于从色彩搭配的巧思、线条构图的匠心、材质选择的考究等多个维度进行深度探索与融合,精心打造出既彰显企业特色又引领行业潮流的展示风格。至于如何界定展厅的设计风格,深圳信可威团队认为关键在于以下几点核心元素的精准把握与巧妙运用。

很多企业想做展厅,但是无从下手,会安排专业的负责人去先了解市场行情,大部分的企业根本不了解企业展厅设计装修运作方式,其实,企业展厅设计装修运作方式很简单分为以下几个方式,前期准备、预算准备、工期准备、专业公司选择、市场调查研究。

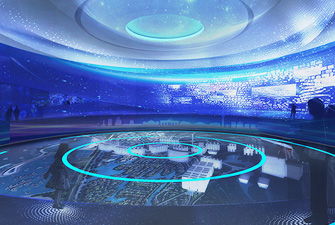

最近有客户咨询,想要做多媒体展厅设计,毕竟传统的展厅的展示形式已经不满足来访者的需求,越是大的公司,就特别希望通过科技手段来表现企业无限发展可能,科技的进步,也让多媒体在展厅中的运用提供了新的传播手段和载体,那么其带来了什么价值?一起来看看吧!

先进的企业文化是企业持续发展的精神动力,优秀的企业重视从文化上激活和提升企业文化软实力,有很多大型企业在文化建设方面,会选择打造属于企业自身品牌形象的文化展厅,设计打造的文化展厅对内是企业文化的展示,对外是让客户通过展厅快速了解企业的发展,并通过展厅对企业实力和形象的了解,增强信任度,促成合作。但是很多负责人并不了解企业文化展厅设计流程?,本文就简单介绍企业文化展厅的设计施工一站式服务流程,方便再制作展厅设计的过程中更加方便快速。

任何一个企业对外的形象是非常重要的,因为这决定着客户的第一印象,更直接影响着产品销售的数额。而展厅的出现又给企业带来了什么?本文就展厅与企业的关系,以及企业做展厅的作用来讨论下。

一般讲解员出现在大型展馆中,如博物馆、规划馆、历史陈列馆等,一般是展馆的发展脉络进行讲解,但是很多人并不明白,企业做好了展厅也跟展馆一样需要配备讲解员吗?

在企业的日常运营中,企业文化墙作为展示企业精神、价值观和发展历程的重要窗口,其设计的好坏直接影响着员工的认同感与归属感,以及访客对企业的第一印象。然而,在实际设计过程中,往往存在诸多容易被忽视的陷阱,今天,就为大家详细梳理企业文化墙设计的避坑指南,帮助企业打造出既实用又美观的文化墙。

随着科技的发展,越来越多的企业要求自己的展厅具有科技性,对于科技展厅大家应该都有所了解,不管是设计上面还是材质上面,科技展厅的表现方式更与时俱进,企业展厅做成什么类型看企业需求,只需要找到专业的科技展厅设计公司即可,本文主要研究科技展厅设计方案基本知识。