大河之滨

仰望仰韶

仰韶文化知多少

仰韶文化是距今7000—5000年黄河中游地区重要的新石器时代彩陶文化的典型代表,因1921年瑞典地质学家安特生和中国地质学家袁复礼在三门峡市渑池县仰韶村首次发现发掘而得名。

仰韶文化填补了当时对中国没有新石器时代的认知空白,学界普遍认为,这是中国现代考古学的发端。

仰韶文化的发现,让中华民族5000年的文明史找到了源头,用考古事实粉碎了“中华文明西来说”的谬论,奠定了中华文明溯源的基础,在中国乃至世界考古学历史上具有重要地位。作为中国分布范围最广的考古学文化,仰韶文化涉及10个省区,延续时间长达两千余年。

大河村遗址博物馆新馆

大河村遗址博物馆新馆以"仰韶标尺·文明曙光"为核心设计理念,在建筑形态上实现了传统与现代的完美融合。从空中俯瞰,这座采用"整体下沉、引入景观、融合环境"策略建设的博物馆,与周围绿意盎然的大河村国家考古遗址公园融为一体,仿佛从黄河畔、大地中自然生长而出。

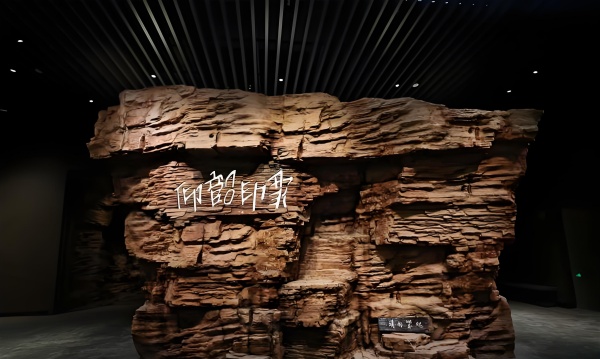

博物馆突破性地采用了"整体下沉式结构",以矩形建筑体的屋顶与地面齐平的独特形态,构建1800平方米的覆土绿植屋面,让建筑如破土而出的考古现场般自然生长。这种设计不仅将观赏视野最大限度归还天地景观,更创造出一种"时空折叠"的参观体验。步入馆区,粗犷质朴的黄色夯土墙肌理毕现,精准复刻仰韶时期遗址基因;8米高空倾泻而下的晶莹水幕,在阳光折射下幻化为连接古今的时光之河;以黄河文化为主题的艺术景墙,通过现代材料的解构重组,让古老文明符号在当代空间中重新焕发生机。

博物馆内部空间布局科学合理,参观流线设计流畅自然。沿着模拟黄河泥沙层层沉积视觉效果的夯土墙一路向前,游客从地表渐至地下,仿佛穿越时空隧道,逐步深入史前文明的腹地。这种空间序列不仅构建出层次丰富的沉浸式参观体验,更以建筑为媒介完成了对仰韶文明的跨时空解读,实现了历史底蕴与现代审美的无缝衔接。

展览内容与特色展品

大河村遗址博物馆新馆以"仰韶标尺·文明曙光"为核心理念,展陈叙事从世界大河文明的宏观角度切入,逐步聚焦到中国大河文明,再深入展现仰韶文化的全貌及大河村遗址的丰富内涵。展览分为五大篇章:

《大河汤汤》主题展:以"大河、生命、文明"为切入点,回溯大河孕育生命、生命创造文明、文明交流互鉴的发展历程。巨型立体沙盘展现欧亚大陆地形地貌,配合动态河流流域展示,揭示大河如何孕育人类文明。

《大河流域:人类文明的摇篮》:将焦点汇聚于河流与人类文明的紧密联系,通过地理气候条件、地形地貌变迁、物种分布等多个维度,展现大河文明的多样性。

《仰韶文化标尺:大河村遗址》:以八大维度构建起大河村遗址立体叙事空间,包括"缘起花岗"、"源远流长"、"人地相契"、"安居乐业"、"精神沃土"、"聚落演进"、"独树一帜"和"兼容并蓄"。

《文明密码》展区:50余件首次公开的彩陶片组成"文明密码墙",太阳纹的炽热崇拜、蝶须纹的自然哲思,每一个彩陶片上的线条勾勒都是先民精神世界的诗化表达。

《星空下的村落》专题展:集中展示绘有天文图案的陶器,再现5000多年前先民对宇宙的认知与想象。

特色展品中,最引人瞩目的当属大河村遗址代表性文物彩陶双连壶。这件高20厘米的红陶黑彩器物,两壶并连,腹部相通,表面布满平行线条图案,两侧各附一耳,堪称彩陶艺术的瑰宝。自1972年出土以来,彩陶双连壶长期在河南博物院展出,此次是新馆开馆后时隔半个多世纪首次回到原址展示。专家认为,这种独特的"双壶并列"造型可能是两个部落氏族结盟或进行重大礼仪活动时首领对饮的器具,象征着和平、友好与相亲。

历史背景与文化价值

大河村遗址发现于1964年,当时这块地方是个土岗,当地人在这里种棉花,称为"花岗"。遗址文化堆积层最厚达12.5米,分为仰韶文化、龙山文化、夏文化、商文化4个时期,绵延3500年,参与和见证了中华文明起源、形成、发展,直至夏、商奴隶制王朝建立的全过程,文化内涵丰富、文化链条完整。

远古时期,这里河湖相间、水源丰沛、土地肥沃、植被茂盛、动物多样,优越的地理条件与丰富的生态环境,造就了一个适宜人类生存发展的生态乐园。先民们通过狩猎采集和捕鱼满足基本需求,继而形成以粟、黍旱作农业为主,伴有稻作和渔猎采集的混合生业模式,也催生了多种手工业类型。

大河村遗址的彩陶独具特色的陶衣和绘彩,丰富多彩的纹饰,高超娴熟的绘制手法,标志着史前彩陶文化达到了一个空前的高峰。彩陶上的月亮纹、彗星纹、星座纹、七圆点纹、日晕纹等图案表现出先民对宇宙、星空的认知,大河村遗址因此被称为"星空下的村落"。5000多年前,居住在大河村的先民就已经展现出了对星空的浓厚兴趣与探索欲望,他们在劳作之余,仰望浩瀚苍宇,将深邃的星空、日月星辰幻化为星象图案,认真地绘制在陶器上。

大河村遗址仰韶文化时期房基,屹立5000多年,展现了先民们采用"木骨整塑"技术建造的"三室一厅",其面积达到了50平方米,是我国目前发现的同时期保存最为完好的史前居住基址。历经5000年的风霜,它依然保持着完整的平面布局和高达1米多的墙壁,让我们得以一窥房屋内的烧火台、挡火墙以及门槛等设施。这种"木骨整塑"的房屋结构,不仅奠定了中国北方传统民居的基础,更是中国古代建筑史上的一个重要里程碑。

为加快改变消费扶贫形式单一的现状,云南盐津芭蕉村农业开发有限公司将在深度开发困难地区自有资源的基础上,在芭蕉村建立消费扶贫展厅,通过村民电商直播,积极建立生产商与贫困户的商贸联系,提升贫困户主动“造血”的能力,通过上架低收入农户特产、普通商品交易分红的方式,确保每一笔交易都能做到惠及低收入农户。

据外媒报道,现如今艺术家们可以使用各种复杂的工具来进行艺术创作,但在36,000年前还没有先进的iPad或平板电脑。史前人类利用洞穴进行艺术活动,而法国肖维岩洞(Chauvet Cave)恰好是世界上最重要的史前艺术遗址之一。由于它也不对公众开放,所以人们不不可能自己进入。

新安县规划展览馆历经数月,按照“焕然一新、突出特色、功能完善、控制投资”的原则完成提升改造通过验收。在严格落实疫情防控措施的前提下,展览馆已于近期有序对外开放。

7月8日,全国极地海洋研学教育基地·淘学企鹅馆启幕盛典,在哈尔滨极地公园举行,标志着全国第一家极地海洋研学教育基地花落哈尔滨。

“觉得有趣味”就是欣赏,在审美意象的生成过程中,空间审美直觉和逻辑思维发挥着重要的基础作用。空间审美直觉作为非逻辑性思维,能直观地理解和感知美的存在,而逻辑思维则通过严谨的推理和分析,为审美意象的生成提供了重要的支撑。审美意象的产生是个人生命体验与自然、人生和社会的交融,逻辑思维在这一交融过程中起着媒介的作用,推动着审美意象的生成和发展。

近年来,高速公路的行车安全备受司乘人员和高速公路运营管理单位的重视,5月20日至31日是2023年“全国科技活动周”。丽水高速以浙高运技研中心展厅为依托积极开展“科技璀璨,未来可期”为主题的“全国科技活动周”活动,深入宣传高速公路科技的新发展和新成就,普及丽水高速近几年当中的科技研发成果及同行业内目前使用的高新技术产品,提高对高速公路行业科技应用发展现状的认识,激发对科技创新活动的热情。

由中国文物报社和中国人民革命军事博物馆共同主办的《红色中国——革命文物藏品图片展》25日在中国人民革命军事博物馆开幕。该展是在国家文物局指导下,为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》有关要求,创新革命文物传播方式,在汇集全国有关革命文物图片资料基础上,精选制作的一次革命文物专题展览。

武陵税务文化展厅采用“党建红”和“税务蓝”相结合作为主基调,由皂果路办公区一楼因地就宜改建而成,总面积约420平方,展厅将“忠诚担当、崇法守纪、兴税强国”的中国税务精神和“历史传承”作为主线贯穿始终,以图像文字、实时数据展示相结合,生动展示了武陵税务人践行初心,使命担当的具体实践。

随着人们消费水平的不断提高,对汽车产品的要求也越来越高,对更高品质的消费也有了更高的追求,所以必须在汽车展厅体验上下功夫,为用户和品牌粉丝提供更人性化的购车服务和售后服务环境,让更多用户亲身了解、体验、拥有独一无二的品牌产品魅力。