文明之光映照时代华章

以器载道 以境启智 以技通幽 以德育人

文明如舟,载千秋智慧;展项如楫,划时代长河。在五千年文明积淀的沃土上,展项设计绝非简单的器物陈列,而是承载着“究天人之际,通古今之变”的哲学使命。它以器物为舟、以空间为桨、以科技为帆、以教育为舵,在历史长河中划出贯通古今的轨迹。本文将从“器物哲学”“空间意境”“科技融合”“教育引领”四个维度,以大视野、深逻辑重构展项设计的深层价值体系,展现其作为文明传承载体的独特魅力与时代担当。

一、器物之道:

从"物"到"道"的哲学升华

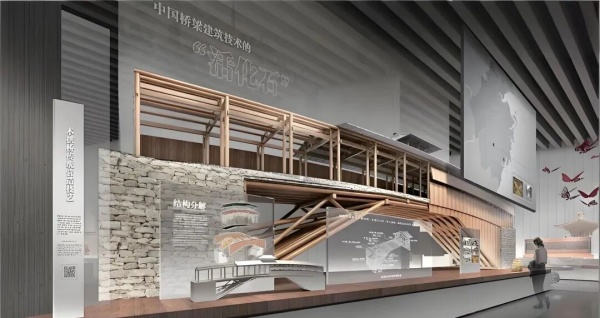

器物是文明的密码本,其设计需突破“以物证史”的浅层叙事,转向“以物明道”的深层解码。以“青绿山水”系列为例,设计者通过色彩基因的提取与艺术脉络的梳理,将单一画作升华为“天人合一”哲学思想的视觉载体。青绿之色非仅颜料,而是“道法自然”的具象表达;笔触肌理非仅技法,而是“格物致知”的实践见证。这种设计使观者不仅见“物”,更见“道”——见宋徽宗“天下一人”的治国智慧与王希孟“少年笔意”的艺术突破之辩证统一。

更进一步,器物矩阵的构建可揭示文明基因的深层结构。九千年骨笛、七千年彩陶、五千年玉璧的序列陈列,非仅为时间轴的线性排列,而是通过器物间的“对话”关系,展现“多元一体”文明格局的形成逻辑。每一器物皆如文明基因链上的节点,其组合方式、排列秩序暗含“和而不同”的哲学智慧。设计者需以“大历史观”为轴,将器物置于文明演进的长卷中,使其成为解码文明基因的密钥。

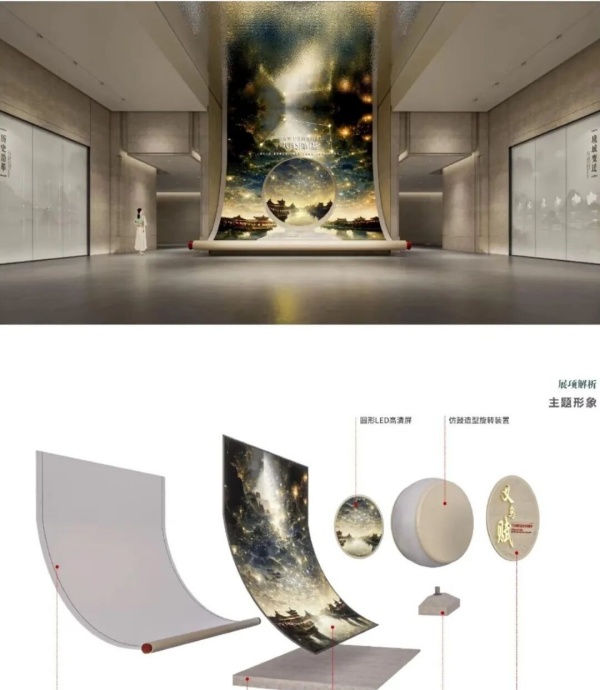

现代设计更突破“实物崇拜”的桎梏,通过虚实结合实现哲学升华。如某展项中3D打印复原的玉琮王与全息投影的“旋玉”工艺展示,既保留文物的物质性,又揭示“如切如磋”的工匠精神与“君子比德”的道德追求。这种设计使器物成为连接物质与精神的桥梁,实现从具象到抽象的哲学跃升。

二、空间之境:

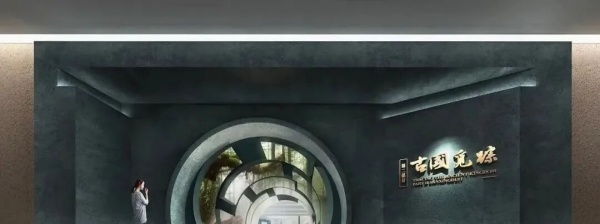

从"场域"到"意境"的营造

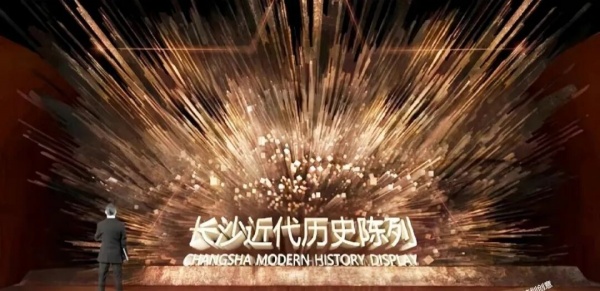

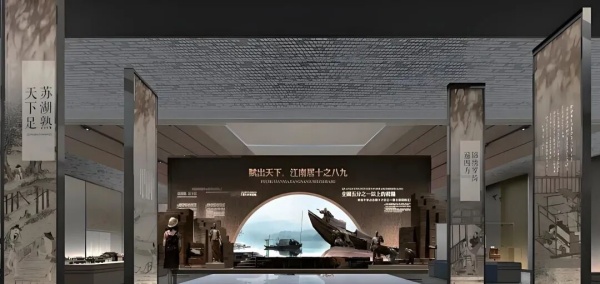

空间设计是展项的“第二文本”,需通过空间的流动与重组,构建“步移景异”的意境体验。螺旋上升的参观流线可隐喻文明演进的螺旋式上升,使观者在行走中感受器物功能的转型与文明脉络的延续。这种设计将空间转化为时间的容器,使静态器物在动态流线中“活”起来,形成“观物如观史”的沉浸体验。

传统造景手法的现代转译更可增强意境的层次感。如“借景”手法的运用,通过建筑元素的引入将展项空间与外部景观融合,形成“画中游”的复合意境。观者在欣赏笔墨意趣的同时,亦能感受园林美学的空间韵律,实现从“观画”到“游园”的意境转换。这种设计使空间成为意境的生成器,每一转角、每处光影皆成诗意。

细节处理上,“微空间”的精致化设计可深化意境的感染力。如镜面水池的设置,通过水波反射使玉器呈现“水光潋滟”的视觉效果,既增强器物的展示效果,又暗合“君子比德”的儒家思想。这种设计使空间成为意境的孵化场,每一处细节皆成思想的载体。

三、科技之维:

从"技术"到"艺术"的融合

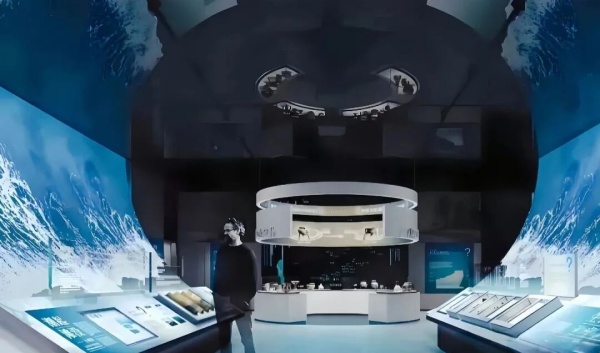

数字技术是展项的“魔法棒”,可突破物理限制,重构展示逻辑。三维建模与VR技术的应用,使观者可“走进”壁画,近距离观察笔触细节,实现从“观展”到“入画”的深层转换。这种技术不仅扩展了展示的维度,更通过沉浸式体验使观者成为文明的“亲历者”而非“旁观者”。

科技应用需追求“隐于无形”的至高境界。如透明屏技术的运用,在展示鼎的铸造过程时,屏幕随观者距离自动调整状态——近则显影,远则透明。这种设计使科技成为展示的“隐形助手”,既保留文物的原始魅力,又通过科技手段增强展示的深度与广度,实现从技术到艺术的融合升华。

情感计算技术的引入更可实现“双向互动”的深层转变。系统通过分析观者的面部表情与停留时间,自动调整展示内容的详略程度,使每位观者皆可获得个性化的情感体验。这种设计使科技成为情感的“共鸣器”,实现从单向展示到双向互动的哲学跃升。

四、教育之用:

从"知识传递"到"价值引领"

教育是展项的“灵魂”,需实现从“知识灌输”到“价值引领”的范式转型。通过“考古盲盒”等创新形式,将考古发掘过程转化为可参与的教育活动,使观者在实践中体悟“格物致知”的治学精神与“考古中国”的学术追求。这种设计使教育成为文明的“播种机”,在观者心中播下“究天人之际”的智慧种子。

问题导向的展示策略可深化教育的深度。如通过“修复日记”展项,详细记录修复过程中的思考与决策,不仅传递专业知识,更展示科学精神与人文关怀的统一。这种设计使教育成为思想的“磨刀石”,在问题解决中磨砺观者的批判性思维与价值判断能力。

全龄段教育体系的构建更可实现“终身学习”的终极目标。通过“化石翻模”“生物分类”等互动项目,不同年龄段的观者皆可找到适合自己的学习路径。这种设计使教育成为文明的“传送带”,在代际传递中延续文明的火种,使博物馆真正成为“以文化人、以文育人”的重要阵地。

展项设计作为文明传承的“舟楫”,需以器物为舟、以空间为桨、以科技为帆、以教育为舵,在历史长河中划出贯通古今的轨迹。它不仅是对历史的庄严叙事,更是对未来的诗意展望;不仅是对器物的简单陈列,更是对文明的深层解码。在中华民族伟大复兴的战略全局中,展项设计需以“大历史观”为根基,以“文化自信”为脉络,在时空维度上书写属于这个时代的文明华章,使博物馆真正成为连接过去与未来的文化桥梁,在“以文化人、以文育人”的使命中绽放永恒的光芒。

青少年是国家的未来和希望,对于青少年的心理健康教育,直接关系着下一代能否健康成长。青少年教育馆的存在与青少年科技教育密不可分,以期为青少年科技教育提供参考。5月28日,贺州市八步区人民检察院借助“互联网+”打造的广西首个“VR+H5”形式八步区青少年人文教育馆线上展厅正式上线。

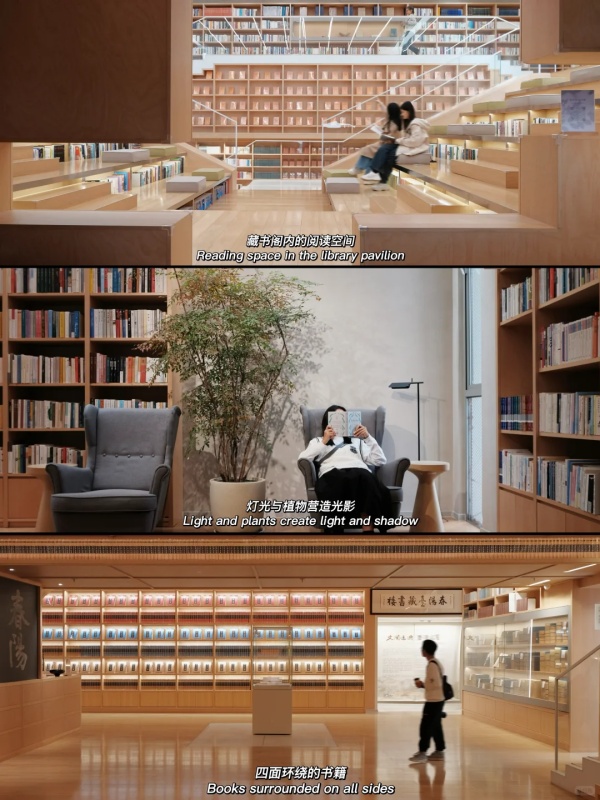

嗅荷塘之花香,游走在春阳台的藏书阁内,被四面书山书海包裹环绕,感受沉浸式的阅读体验。错落的阶梯打造层次丰富的阅读空间感,下沉与向上的步梯制造更多与书籍紧靠的座位。古书籍与现代文学样样齐全,为藏书阁而非传统图书馆。

7月8日,全国极地海洋研学教育基地·淘学企鹅馆启幕盛典,在哈尔滨极地公园举行,标志着全国第一家极地海洋研学教育基地花落哈尔滨。

红色金融史料馆是一座具有红色历史、红色记忆和绿色文化的金融博物馆,在一定程度上为当地丰富的红色金融文化增添了色彩,对传承和发扬革命精神、爱国主义教育有着重要的意义。9月28日,东北红色金融史料馆在沈阳正式开馆。开馆当天还举办了中国人民银行党校红色金融现场教学基地揭牌仪式。

为更好推动中华文化“走出去”,4月19日,在泰国曼谷启动儒学中心海外展厅,尼山世界儒学中心首家海外展厅举行揭牌仪式,并宣布展厅正式启用。

昨日(23日),在沉静悠扬的乐曲声中,北京市万安公墓“礼赞生命品文化弘扬精神展家风”清明主题活动拉开帷幕。当日,位于公墓北侧的“万安文化馆”也正式启用,馆内设展览《向死而生慎终追远——北京市万安公墓历史文化展》,并正式向社会公众开放。

vr全景展厅在一定程度上以独特的科技视角,让观众身临其境,在互动中加深对展览内容的理解,感受科技的魅力,在逼真的视觉盛宴中感受科技的魅力。北京历代帝王庙博物馆位于北京市西城区阜成门内大街,其始建于明代嘉靖时期,迄今已有近500年的历史,是明清时期皇家祭祀历代帝王及功臣名将的庙宇,现为全国重点文物保护单位。

基层立法联系点“小展厅”,感知中国式民主“大气象”。12月5日,宁波市江北区慈城镇基层立法联系点展厅正式开馆,同时迎来了第一批“小客人”——宁波市慈城镇中心小学学生。大家在志愿者的带领下“零距离”了解国家法律发展历程,“沉浸式”感受司法阳光。

近日,东浦未来社区展厅建设已经完工,目前进入试运营阶段,预计6月中旬将正式投入使用。展厅总建筑面积为5680平方米,共三层。