项目概况修水县非遗文化体验馆位于九江市修水县义宁镇周氏宗祠,总建筑面积约1000㎡。建设目的修水非遗文化体验馆项目旨在展示修水非遗背后的文化根源及赣北生活画面,蕴含了深厚的地域文化色彩。在乡村振兴战略背景及沉浸式文旅下沉市场发展环境下,项目将通过内容与形式的多重组合,以科技及艺术手段实现非遗场景打造,实现非遗项目由“无形”向 “有形”的转变。由此丰富赣北修河地区文化服务及数字体验,扩充当地民众消费空间,使修水文旅复游与非遗消费链延展成为可能。

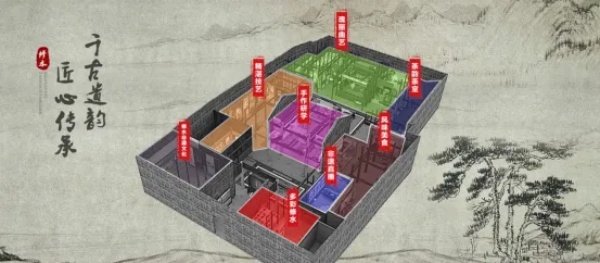

一、功能设计

以非遗项目作为节点,考虑主要与次要、一般与重点等关系,通过艺术造景及场景还原、多媒体互动等手段打造沉浸式修水非遗体验中心。并且,以其作为中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的文旅融合项目的视角进行审视思考,设计非遗娱乐空间、非遗商业空间、非遗演艺空间、非遗教育空间及非遗展示空间,打造可消费型、可体验型的非遗主题体验馆及文旅品牌。

二、现场分析

周氏宗祠为县文物保护单位。其内部不能遭受破坏、现场环境对布展很不友善。当地潮湿的气候条件以及半开放的空间,对于材料的选用、电路铺设、多媒体设备的保护提出了更苛刻的要求。

三、内容策划

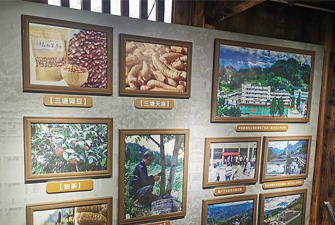

展览以“千古遗韵 匠心传承”为主题,分为1:修水非遗文化、 2:精湛技艺、3:瑰丽曲艺、 4:茶韵茶事、5:风味美食 、6:多彩修水

六个部分,以总分总的结构展示了修水县非遗文化留存至今的史料以及丰富的精神内涵。特设研学、非遗直播两个功能空间。

四、平面及流线

展厅为两进院结构,以瞬时针观展流线将内容有序排布,手作/研学区域放置在中轴线的中央,辐射四周,使观众身处展厅何处都能以最短距离到达,作为观众小憩的场所。

五、设计思考

本次设计提出了三个维度的思考,如何体现周氏祠堂作为历史文物与修水非遗之间的关联性、所谓的非遗活化如何能真正“活”起来,如何让非遗展馆具有生命力。接下来通过“述、展、互、融、创”五个维度提出了解决方案。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。周氏祠堂长久地矗立在时间岁月的烟雨之中,其自身具有极强的地域特性、民族特性,承载了不同时期的社会背景、文化背景。是承载记忆与故事的空间。

场域,研究的是同一空间中物与物的关系,以及人在空间中与物互动的关系。人的每一个行动均被行动所发生的场域影响。感知到温度与情感关联。

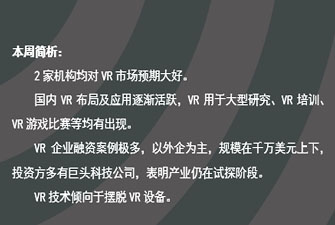

弘扬传统文化,传承中华文脉,采用VR、AR 技术把非遗融入到现代日常生活中,通过现代方式让传统与现代产生碰撞,形成“活”的文化,非遗传承保护实体空间的数字转化,让非遗文化得到了更大范围的传播。在虚拟世界,人们可以感受传统文化的魅力;而在现实世界里,人们也可以体验传统的技艺和美食,让游客在沉浸式体验非遗的过程中收获旅途之乐。

“保护与传承并重 非遗与时代共融”,非遗不仅是各民族文化交流融合的产物,更是民族精神和文化血脉传承的载体。技艺创新、题材创新是非遗技艺与时俱进的重要表征。近年来,“国潮热”持续升温,各种时装周、艺术展、造物节、设计比赛上,非遗都成为惊艳全场的焦点,古老的非遗艺术品被赋予现代乃至后现代的审美,转向“跨界”发展的创新赛道。“非遗+”现象涌动,创新跨界推进非遗与时代更加共融。

非遗技艺,一端连的是传统,一端接的是当下。结合互联网+的模式,打破地域与空间的限制,通过直播平台,增强影响力、辐射力,形成非遗品牌效应。转化为乡村产业的新增长点,形成本地特色产业,带动电子商务、物流进村,让农民捧上文化致富的“新饭碗”,推进乡村文化振兴。

六、设计方案

入口处展示修水县非遗文化展示馆馆名墙、修水县非遗文化概况及分布地图,在设计中引入“摆家具”的理念,将展壁设计为独立个体,保护古建。

打开建筑中轴线,形成视觉的贯穿性,尊重建筑形态。通过一点透视原理,使观众目光聚焦与远端最精彩的戏曲舞台,埋下伏笔,钓足观众胃口。手作研学区的设立相对独立,与观展流线既不冲突,又能弥补流线功能的不足。

修水非遗文化部分以魔屏的形式介绍了修水非遗传承人。

将书画装裱修复传统技艺、肖像木雕技艺空间打造为大师展演空间。使观众近距离与非遗传承人接触,感受非遗的魅力。

在有效保护建筑的同时,展览形式语言要与空间形态相契合。达到和谐统一。

“水土造为美器,坯须木火通明”在陶艺的形式设计中,以窑床为元素,融入拉坯、施釉的互动体验项目。

在修水桃里竹艺的设计中,将竹艺编织技艺形成的图案模块化的展示,感受技艺之美。

陈门钩子拳起源于清光绪年间,陈本熹独创78步钩子拳,已有百余年的历史,是传统武术的重要门派。2019年4月1日,陈门钩子拳被列入九江市级非物质文化遗产。

绝技四十八棍属南派棍法,出自修水县黄沙镇下朗田村的魏家老屋花臣武寨,是由清朝康熙年间的武师魏花臣在黄龙寺棍法的基础上创立并流传下来的一套实用武术招式。2020年,修水黄龙绝技四十八棍被列入第八批九江市非物质文化遗产代表性项目名录。

观众可跟随屏幕练习武术的基本动作,通过光学三维动作捕捉技术来纠正观众的动作。

宁河戏又称"宁州大戏"或"宁河班"。是江西大型的传统戏曲剧种之一,它发源于修水县,流行于赣北及湘、鄂、赣交界一带。宁河戏文武兼备,唱、念、做、打完整成套。传统剧目可查者约4000余种,多系整本,声腔以二凡和西皮为主,兼收徽调、昆曲和民歌小调。

设计中利用院落,设置宁河戏大舞台,定期展演,其余时间可供游客拍照打卡。

全丰花灯是江西修水全丰镇的一种传统曲艺形式。是一项介于灯、戏、舞之间的艺术表演活动,主要特色是灯队表演,具有浓厚的民俗色彩。春节期间,乡村各路花灯云集,从初一发灯一直唱到元宵,跑东家窜西家,通宵演唱。此外,民间节日、做寿、上梁、婚嫁,都请来花灯热闹一番。

2006年5月20日,全丰花灯节经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

余塅灯戏,古称灯会,起于宋代,盛于明清,延续至今。2018 年成功申报为市级非物质文化遗产。

风味美食区域展示了修水勺子、牛皮饺子、上奉米酒等。观众可通过互动美食桌,了解其制作工艺。

修水茶俗,席上吃修水哨子,席下喝修水茶,当是享受修水最地道的待客礼仪。门前过客,问路也好,歇脚也好,无论贵贱生熟,热情的修水老乡都会招呼着来客“坐下宕、戏下宕,吃杯茶宕”, 修水人的“三宕”待客礼仪,流传数千年,为所有熟悉修水的人所称道。也许你脚还没站稳,人还未坐定,女主人就端来了地道的修水茶,一口香茶,品位的是修水老表的热情,表现的是修水人的纯朴。

双井绿茶,产于江西省修水县杭口乡双井村。双井绿茶已有千年历史,宋时列为贡品,历代文人多有赞颂:北宋文学家黄庭坚曾有诗句“山谷家乡双井茶,啜犹须三日夸”,他曾把双井茶送给老师苏东坡,欧阳修在《归田录》中还把它推崇为“草茶第一”。明代李时珍在《本草纲目》说:“普贡所称,大约唐人尚茶,茶品益众,双井之……皆产茶有名者”。清代龚鸿著有《双井歌》描绘了双井绿茶的特点。

观众可以在此次品尝到地道的双井绿茶。

修水是江南著名的茶区之一,是宁红茶的源产地和主产区。早在唐朝时就产茶叶,清晚期,宁红功夫茶远销欧美,在上海、汉口等地有“宁红不到庄、茶叶不开箱”的美誉。

以场景化再现宁红茶萎凋、揉捻、发酵、干燥等制作技艺。

多彩修水 精彩纷呈,利用三折幕打造沉浸式体验空间,将修水非遗、非遗传承人进行数字化集中展示。

璀璨的非遗艺术是绽放在中华文化长河中的一朵朵浪花,通过不断创新路径,坚持活态传承,期待非遗之花能够不断结出累累硕果。

“大美修水,多彩非遗”,修水非遗保护工作不断推陈出新,保护非遗不应是将其束之高阁,而是要活化非遗,融入当代生活。希望通过修水非遗体验馆的设立,可以形成修水非遗与各地的联动,让技艺传承,实现资源共享、优势互补、协同并进,打造为修水县亮点的一张精致名片。

党建线上云展厅利用互联网优势,结合5G技术,成为宣传党建新成果和服务基层党员干部的新平台,同样也是展示农村党建工作的新窗口、教育党员干部的新平台、美丽乡村建设的新亮点。7月15日,“七彩罗源·智慧党建云展厅”正式上线,该展厅全面、系统、生动、立体地展现了“红色罗川”的深厚底蕴和“七彩罗源”的建设成效,集中展示了党的十八大以来罗源县基层党建工作引领经济社会发展取得的新成绩、新突破。

松江水闸文化展示厅共有三大版块,第一版块介绍水利精神及水文化,第二版块呈现松江水闸的历史、发展及展望,第三版块呈现水闸管理的发展历程、获奖荣誉及员工风采等。同时,展示厅配备了党建活动中心,展现党的光辉历程、党的政治建设、入党宣誓等内容。

8月10日,温州劳模工匠馆正式开馆。瓯越大地以城市之名,致敬劳模工匠,为温州树起新时代的精神地标!

为破解革命旧址普遍存在的“千篇一律”“千址一面”等问题,瑞金市探索建立革命文物“保护、活化、利用”三项机制,推动革命文物创新性发展和创造性转化,激活革命文物的生命力、感染力、教育力。

社会治理展厅是一个展示社会治理成果和先进技术的场所,社会治理线上展厅是以线上的形式,集中展示了在推进基层治理现代化、提升社会治理智能化水平方面取得的成就。邢台作为全国第一期市域社会治理现代化试点城市,在社会治理宣传上创新模式。日前,邢台社会治理线上VR展厅上线,打破传统展馆的时空限制,实现展厅“24小时不打烊”。

7月16日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等十三部门联合印发关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见。

考古遗址是一种特殊的历史文化遗产,蕴含了古代社会各方面的信息,那么如何针对遗址的保护,对于遗址,可增设文化展厅,借助于遗址展示提供的场所,利用相关手段展示与遗址相关的传统文化内涵,其有益于全面诠释一个遗址的传统文化特色,加深人们对考古遗址和相关历史文化的认识。文化展示对于文化旅游业的发展是至为重要的,可以弥补遗址展示的缺点。近日两会热点,“海北遗址就位于我们垦利区胜坨镇海北村村北,有着重大意义和文化历史。”今年垦利区两会上,人大代表苟增友建议在海北遗址增设文化展厅,弘扬当地历史文化底蕴。

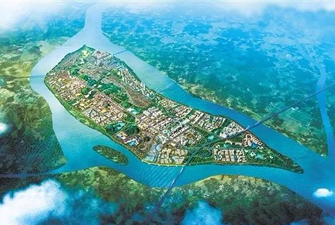

记者近日获悉,为打造好对外宣传的“名片”,江门人才岛综合展览馆(以下简称“综合展览馆”)经过紧张施工,将于春节后交工。

脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴,某地区出台《XX区推动乡情陈列馆建设工作方案》,力争到2022年全区建成21个以上乡情陈列馆。对于乡情陈列馆的建设,其实是文化展示和保留的一种,充分展示农村面貌大改变、生产大发展、生活大提升的显著成就,一个又一个乡情村史陈列馆建设起来,也成为了留给后代的宝贵精神财富。