我国农耕文明源远流长、博大精深,承载着中华文明生生不息的基因密码,彰显着中华民族的思想智慧和精神追求。“我国拥有灿烂悠久的农耕文明,必须确保其根脉生生不息,做到乡村社会形态完整有效,文化基因、美好品德传承弘扬,农耕文明和城市文明交相辉映,物质文明和精神文明协调发展”。

农耕文明博物馆

彰显农耕文明之深层密码

夫农者,天下之本也。自神农氏尝百草、辨五谷,至后稷教民稼穑,中华文明之根系便深植于沃土之中。今立农耕文明博物馆,非为陈列旧物,实乃构建一座贯通古今的精神粮仓,以典籍文献、实物遗存、技艺传承为载体,演绎天地人三才之道,彰显农耕文明之深层密码。

器以载道

农具演变中的文明轨迹

观其器,可知其时。新石器时代之石斧骨耜,尚存原始狩猎之遗风;殷商青铜锄犁,已见金属文明之曙光。至《齐民要术》所载"耒耜耰锄,犁靶之器",木构农具体系已然完备。唐代曲辕犁之妙,在于"其辕曲,而深浅可调",此等力学智慧,较之希腊安提基特拉机械亦不遑多让。宋元水车之制,筒车、翻车、高转筒车,构成水力提升系统,恰似古代版"南水北调"工程。

典籍所载"二牛抬杠"之法,实为力学平衡之典范。汉代画像石中,牛耕图与播种图并置,揭示"耕而勿扰,种而勿杀"的生态哲学。明清《天工开物》绘制的稻作图谱,将选种、浸种、育秧、插秧、耘田、收获十二道工序,化作"顺天时、量地利"的农事诗篇。此等器物演变,非单纯技术迭代,实为"天工人巧日争新"的文明辩证。

水润万物

水利体系中的阴阳辩证

都江堰"深淘滩,低作堰"六字诀,暗合《周易》"穷则变,变则通"之理。郑国渠"渠就,秦以富强",见证水利兴则邦国兴的铁律。汉代井灌技术,将《管子·地员》"五壤之别"理论转化为实践,形成"井田制"与"沟洫制"相辅相成的灌溉网络。

《水经注》所载"陂池蓄泄,各得其时",展现古人对水循环的深刻认知。宋代"漕运四河"体系,将运河、汴河、惠民河、广济河连为水网,实现"南粮北调"的宏观调配,其规模堪比当代南水北调工程。此等水利成就,印证《荀子·富国》"上得天时,下得地利"的治国方略。

时序之诗

二十四节气的科学根基

《夏小正》载"正月启蛰,雁北乡",将物候观察升华为时间哲学。汉代《淮南子》首次完整记载二十四节气,形成"月令七十二候"的精密体系。元代《农桑辑要》将节气与农事对应,如"惊蛰启耕,清明播种",构建"天人合一"的生产日历。

北宋沈括《梦溪笔谈》揭示"节气间隔十五日有余",较之西方格里高利历法更接近回归年实际。明代徐光启《农政全书》将节气与星象结合,形成"斗柄东指,天下皆春"的立体时空观。此等历法智慧,恰如《黄帝内经》所言"上知天文,下知地理,中知人事",构成独特的东方时间哲学。

五谷神韵

作物驯化中的生命对话

河姆渡遗址出土的炭化稻谷,证明七千年前已形成籼稻粳稻分野。《诗经》"诞降嘉种"之语,暗含作物引种的科学实践。汉代张骞通西域带回葡萄、苜蓿,开启"农业全球化"先河。北宋《陈旉农书》记载的"换种法",实为原始杂交育种技术。

《齐民要术》"种谷必先择种"之论,建立种子纯度概念。元代《王祯农书》绘制的"农器图谱",将耕、耙、耱、耖等工具与作物生长周期配套,形成"工具-作物-土壤"三维系统。此等作物文明,恰如《孟子》所言"五谷熟而民人育",构成文明存续的物质基础。

耕读传家

农耕文明的精神图谱

《颜氏家训》"人生在世,会当有业"之训,将耕读视为立身之本。宋代"耕读传家"匾额,揭示"半耕半读"的生活美学。元代《东篱赏菊图》中,陶渊明"采菊东篱下"的意象,实为士大夫对农耕生活的精神皈依。

明代《长物志》将农具列为"雅物",如"曲辕犁可置书房",此等审美转变,印证《论语》"君子远庖厨"到"耕读不辍"的价值嬗变。清代《芥子园画谱》专设"田园卷",将农事场景升华为艺术母题。此等文化现象,恰如《周易》"观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下"的文明自觉。

天人合一

农耕哲学的现代启示

《吕氏春秋》"夫稼,为之者人也,生之者地也,养之者天也"的三才理论,构成生态农业的哲学基石。北宋《陈旉农书》"法天象地"之说,将农田规划为"小乾坤"。元代《农桑辑要》"种树养蚕,皆有法度"的记载,展现循环农业的早期实践。

明代《天工开物》"物尽其用,人得其宜"的理念,与当代可持续发展观遥相呼应。清代《授时通考》"顺天之时,分地之利"的论述,暗合现代生态经济学原理。此等哲学智慧,恰如《中庸》"致中和,天地位焉,万物育焉"的终极追求。

农耕文明博物馆非止于器物陈列,实乃构建一座贯通古今的精神殿堂。在这里,石斧与基因编辑技术对话,曲辕犁与联合收割机共鸣,二十四节气与气象卫星相映成辉。当我们触摸那些布满岁月包浆的农具,实乃与先民进行跨越时空的智慧对话。这种对话告诉我们:文明的真谛不在于征服自然,而在于理解自然;不在于改变万物,而在于顺应天道;不在于积累财富,而在于滋养生命。此等文明智慧,正是我们走向未来的精神路标。

4月22日,陕西汉中市西乡县非物质文化遗产展厅开馆。自2007年全县非物质文化遗产保护中心成立以来,对全县文化遗产开展全面普查、登记、建档,积极申报保护级别,共普查出县级非遗项目10大类63项,其中,成功申报以牛肉干、绿茶手工制作技艺等为代表的省级非遗保护名录7项,以松花蛋、面皮子等为代表的市级非遗保护名录8项。

近日,吉州区古南镇街道跃进路工业记忆展览馆正式向公众免费开放,这也是吉州区首家工业记忆展览馆。市民可在展馆寻找吉安工业记忆,感受庐陵工业情怀。

考古遗址是一种特殊的历史文化遗产,蕴含了古代社会各方面的信息,那么如何针对遗址的保护,对于遗址,可增设文化展厅,借助于遗址展示提供的场所,利用相关手段展示与遗址相关的传统文化内涵,其有益于全面诠释一个遗址的传统文化特色,加深人们对考古遗址和相关历史文化的认识。文化展示对于文化旅游业的发展是至为重要的,可以弥补遗址展示的缺点。近日两会热点,“海北遗址就位于我们垦利区胜坨镇海北村村北,有着重大意义和文化历史。”今年垦利区两会上,人大代表苟增友建议在海北遗址增设文化展厅,弘扬当地历史文化底蕴。

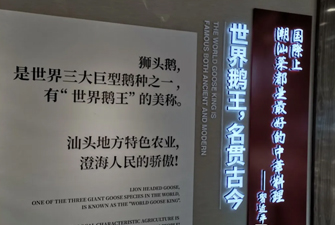

将某地区的区域文化特色融入展厅设计当中,这样不仅仅能吸引当地游客的注意,同时为了让市民游客详细了解地方特色的相关信息,近日,澄海区设置了首家澄海狮头鹅文化展厅,并正式向公众免费开放。

比亚迪日本分公司表示,比亚迪位于日本东京的首家展厅 "BYD AUTO 池袋 " 将于 8 月 26 日正式开业。展厅位于东京市丰岛区黄金地段,距离池袋站仅 2 公里,从地铁千川站出发,步行仅需 5 分钟,交通非常便利。

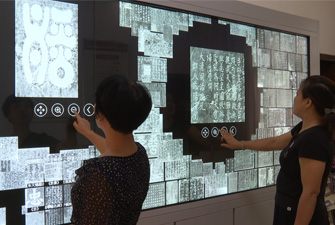

数字化体验展厅不仅可以提供更加便捷、高效的展示方式,还能够让观众获得更加深刻、真实的观展体验。9月18日,在祁阳市浯溪碑林风景名胜区碑林数字化体验展厅里,游客通过点按触摸等方式,不仅可以了解碑文的位置以及释义,还可以扫描二维码将碑文的内容保存至相册,传播分享或设为壁纸。

5月11日,位于中国能建枣菏高速交能融合示范项目“金乡智慧服务区的中国能建交能融合展厅”,正式开放。

非物质文化遗产展示场馆是展现中华优秀传统文化的重要窗口,将发挥文化客厅的重要作用,成为文化传播的重要阵地。近日,记者从济南市文化和旅游局了解到,济南将支持建设13个黄河非遗展馆,着力打造“一展馆一特色”的黄河非遗展示体系。

你是否曾思考,在这个信息爆炸的时代,如何有效地筛选和利用知识?你是否也好奇,科学家是如何将好奇心、想象力和探求欲落实为观察、提问、探索和验证?如今,知道“如何寻找答案”远比“知道答案”更重要!