文物数字展厅有多种多媒体设备来吸引参观者与之互动,如故宫端门数字展厅由三部分组成,分别是“数字沙盘展示区”、“数字文物互动区”以及“虚拟现实剧场”。虽然现在的端门数字展厅可圈可点,美术方面的水平相当之高,但在交互体验上仍存在很多瑕疵,观众的用户体验仍有待改善。数字文物展厅如何增加趣味性?

1、定期更换内容,让文物讲故事

首先,数字展厅应该定期更换展厅展出的内容,避免内容重复或相似,与实体故宫形成差异互补,每次选择一个好的主题,类似纪录片《我在故宫修文物》这样,让人们切切实实感受到故宫文物的魅力所在。其次,在内容方面,数字展厅可以将文物分类展示,让文物讲故事。比如皇家所用的一些器具,如果加上“历史中的甄嬛”这样大家耳熟能详的名人与之发生的故事,大家就会对此兴趣倍增,对了解文物历史也有帮助。如果展出书法或者画作,则可以设立一个画家或书法家的专场,围绕该人物进行全面深层的解读。

上党区文物博物馆

2、增加观众手机与展厅的互动

在数字展厅中运用AR技术,比如“数字多宝阁”这一版块,运用AR技术将文物的3D模型呈现给观众,使观众能够近距离地感受文物,并且可以实时与3D模型交互。同时不仅仅要呈现文物的3D模型,还可以呈现文物的使用场景或者历史场景,这样,观众既能了解到文物的用途,又能看到另一时空下文物所处的环境,直观生动地向观众普及了文物知识,也能引发观众对于历史的思考。

3、增加展厅趣味性

如今博物馆的角色在变,有相当大一部分观众不只是为了学习来参观,还带着休闲娱乐的心态来体验。所以观众更希望自己观展后在获得知识的同时获得欢愉感、幸福感。所以数字展厅在运用数字技术的时候,不能只为了炫技而使用技术,更要贴合主题,寓教于乐,让大人与孩子都在与展厅展品的互动中获得知识与快乐。因此数字展厅的整体氛围不应该太严肃,而应稍显轻松,让前来参观的观众在轻松的氛围里学到知识,产生幸福感。

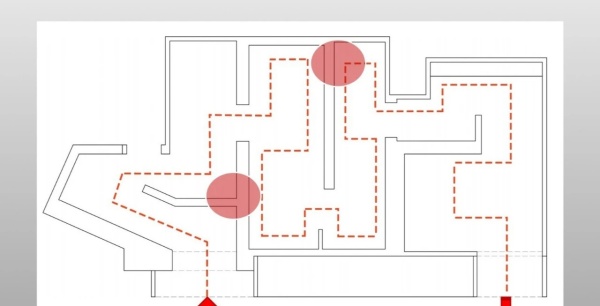

如果你正在头疼如何设计你的下一场展厅,或者正在寻找一种新的方式来重新激活你的展厅,那么这篇文章就是你的福利!我们将为你免费提供一张空白的展厅建模,它包含了多个不同的角度,旨在助你描绘出下一个展厅的蓝图。

展厅平面布局图,怎么画才能更有节奏感呢?做展厅过程中,发现太多人绘制平面布局,一上来就横平竖直地划分空间,对内容解读不到位,很容易导致布局画的常规。

展厅中离不开材料的加成,很多企业展厅中都会使用各种各样的材料,本文这里的材料指的是在各类建筑、空间用来装饰的材料总称,也可以说成装饰材料。“装饰材料是建筑室内装饰装修工程的物质基础,是建筑结构与空间的灵魂。”

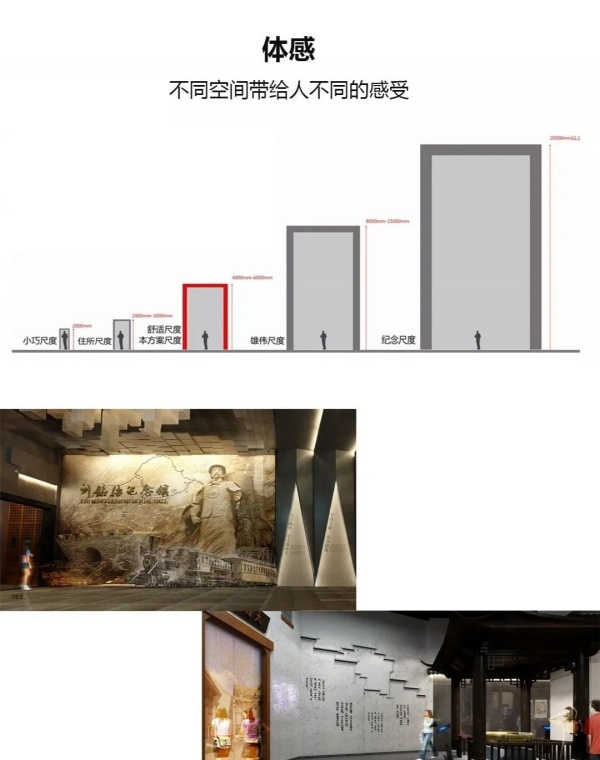

在展厅设计中 体感与心理关联是核心考量之一。通过空间尺度的差异化(如空间的高度变化),可让参观者有不同心理状态。

数字展厅是近几年在展示行业比较火的新技术,数字展示方式大大提升了企业展厅的科技感,也让展示形式更多样化,本文就数字展厅常见的展示方式简单介绍,供大家在设计企业展厅有所参考。

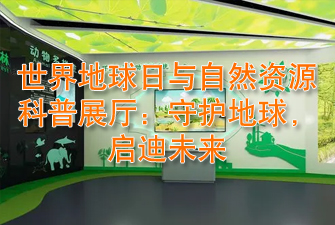

4月22日,我们迎来了世界地球日。这个特殊的日子提醒我们,作为人类,我们有责任和义务关爱和保护我们共同的家园——地球。为了让更多人了解地球和自然资源的重要性,许多地方都设立了自然资源科普展厅,成为教育和启迪公众的重要场所。

品牌推广对于现代的企业来说非常重要,当企业做大做强时,就会考虑其发展内在深层的涵义,好品牌无论多少年能够给用户留下深刻印象,所以很多企业在文化上面有了更多考虑,做展厅也是企业文化建设和品牌维持的一种,目前展厅展馆的设计已经广泛应用地产、规划、文娱活动、企业成就及活动等,但是也有些企业展厅总会产生这样那样的误区,有哪些误区是我们可以规避的?

本文的文化展厅和企业的文化展厅设计不一样,范围相对来说比较广泛,而企业文化展厅则是针对企业内部所衍生的文化展示场所,本文文化展厅是以提高公众文化艺术素养、传播文学艺术和营造文化氛围为目的,是非营利性的公益性群众文化活动场所,涉及到政治、经济、文化、生态环境等范畴,从某种程度上来说文化展厅会促进社会的和谐与稳定,文化展厅设计的作用和意义有哪些?简单来了解下

在人工智能技术高速迭代的当下,公众认知与前沿科技间的鸿沟日益显著,常州长三角通用决策实验室的使命,就是将抽象算法、庞杂数据与百年技术演进史,转化为可感知、可对话的空间语言,如同一座“翻译器”,将OpenR、AgentK等前沿技术的复杂逻辑,转化为公众可感知的空间叙事。设计团队面临的不仅是美学命题,更是一场“数字系统”与“物理规则”的博弈——如何在有限墙面呈现无限信息?如何让投影光影“驯服”于非线性曲面?又如何让八块屏幕演绎统一叙事?