建设生态文明关系人民福祉,关乎民族未来。“绿水青山就是金山银山”。实践20年来,这一理念早已从小山村走向全中国,成为全社会的共识和行动。新时代,在生态文明思想的科学指引下,我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化,成为国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的显著标志。

人不负青山、青山定不负,绿水青山既是自然财富、生态财富,又是社会财富、经济财富。要把绿水青山建得更美,把金山银山做得更大,切实做到生态效益、经济效益、社会效益同步提升,实现百姓富、生态美的有机统一。

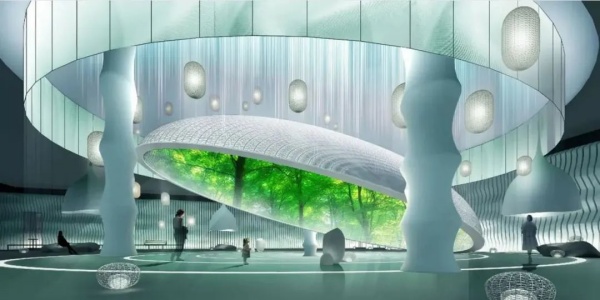

生态博物馆

以场景化设计重塑人与自然的时空对话

在全球化浪潮席卷下,文化记忆的碎片化与生态系统的割裂成为当代社会的隐痛。当传统博物馆以"物"为中心的陈列方式逐渐失去生命力时,生态博物馆以"场景"为纽带,通过空间叙事重构人与自然的原生关系,正在开启一场静默的文化革命。这场革命的核心,在于将生态系统的完整性、文化记忆的延续性、空间体验的沉浸性熔铸为可感知的场景语言,让观众在行走中完成对自然与文明的双重解读。

场景化设计的理论溯源

从空间到场域的样本变化

生态博物馆的场景化设计突破了传统博物馆"展柜+说明牌"的线性叙事模式,转而构建多维度、多层次的场域空间。法国社会学家亨利·列斐伏尔提出的"空间生产"理论为此提供了理论基石:空间不仅是物理容器,更是社会关系的产物与文化意义的载体。在生态博物馆中,每一处场景都是自然演化史与人类文明史的交织点,通过地形模拟、植被复现、声景营造等手段,将抽象的生态概念转化为可触摸的感官体验。

这种设计思维暗合了中国传统园林"虽由人作,宛自天开"的营造哲学。设计师不再追求对自然的征服与重构,而是以"谦卑的介入"姿态,通过微地形改造、本土植物群落配置、水文循环系统设计,让建筑与景观成为生态系统的有机延伸。例如,某沿海生态博物馆通过模拟红树林生态系统,将潮间带生物的生存智慧转化为互动装置,观众在操作潮汐模拟器时,既能理解生态链的脆弱性,又能感受自然系统的自我修复能力。

场景构建的三重维度

生态、文化与技术的交响

生态维度:让自然成为主角

场景化设计的首要原则是尊重生态系统的原真性。设计师通过"生态足迹"分析,确定人类活动与自然保护的边界,在关键生态节点设置观察站与解说系统。某山地生态博物馆采用隐形栈道设计,将步道嵌入等高线,既减少对地表植被的破坏,又让游客以平视视角观察森林垂直结构。夜间场景中,红外相机捕捉的野生动物影像与星空投影交织,形成"万物有灵"的沉浸式体验。

文化维度:激活记忆的场域

生态博物馆的场景不仅是自然标本室,更是文化基因库。通过复原传统农耕系统、手工艺作坊、民俗仪式空间,将无形的文化记忆转化为可参与的场景实践。某稻作文化生态博物馆设计"四季农事"主题场景:春耕时节的浸种池、夏耘时节的驱虫草人阵、秋收时节的谷仓迷宫、冬藏时节的腊味工坊,让观众在季节轮回中理解"天人合一"的生存智慧。场景中的老农具并非静止展品,而是可操作的互动装置,游客挥动连枷打谷时,木轴与谷粒的碰撞声成为最生动的文化解说词。

技术维度:增强现实的诗意表达

数字技术为场景化设计插上翅膀,但需警惕技术对自然体验的异化。某湿地生态博物馆采用AR增强现实技术,游客通过手机扫描芦苇丛,即可看到虚拟水鸟在现实场景中觅食、筑巢,数据流与自然流形成奇妙共振。更精妙的设计是"声音地图":在特定位置扫描二维码,可收听该区域十年间的生态声景变化,从鸟鸣繁盛到机器轰鸣再到生态修复后的虫鸣复苏,声音成为丈量环境变迁的标尺。

场景叙事的策略创新

从展示到共情的体验升级

叙事线索的隐形编织

优秀场景设计拒绝说教式解说,而是通过空间序列引导观众自主发现。某喀斯特地貌生态博物馆采用"地质时间轴"设计,从入口处的寒武纪化石墙开始,沿步道依次展现三叠纪海洋沉积、侏罗纪恐龙足迹、第四纪冰川遗迹,最终抵达现代喀斯特森林。每个节点设置"时间胶囊"互动装置,游客投入写给未来的信件时,装置会显示该地质层形成时的环境数据,将个人情感与地球历史产生时空连接。

多感官参与的沉浸系统

场景化设计的精髓在于调动全部感官。某草原生态博物馆的"牧民生活"场景中,羊毛的触感、马奶酒的酸香、长调民歌的悠远、勒勒车吱呀声共同构成文化记忆的完整拼图。更突破性的设计是"气味剧场":通过智能香氛系统,在展示森林火灾场景时释放焦木气息,在海洋生态场景中释放海盐微风,气味成为激活记忆的无形钥匙。

参与式场景的共创机制

真正的生态教育发生在行动中。某城市湿地生态博物馆设计"公民科学家"场景,游客可通过显微镜观察水质样本、用APP记录鸟类种类、参与湿地植物种植。这些数据实时上传至生态监测系统,游客离开时获得的"生态护照"上,不仅记录参与项目,更显示个人行为对生态系统的影响值。这种"参与-反馈-改变"的闭环设计,让环保理念从认知层面转化为行动自觉。

场景伦理

在介入与退让之间寻找平衡

生态博物馆的场景化设计面临根本性伦理抉择:如何既实现文化传播,又避免对脆弱生态的二次伤害?某沙漠生态博物馆给出解决方案:采用模块化可移动展陈系统,展览期间搭建轻型结构,结束后完全拆除,恢复地表原貌。更深刻的伦理实践体现在"消极设计"理念中——在关键生态区设置无任何人工设施的"静默观察点",仅通过地面标线指示观察距离,让自然成为绝对主角。

这种伦理自觉也延伸至文化展示领域。面对某些濒危传统技艺,设计师拒绝将其固化为"活化石"表演,而是创建"技艺生态室":老匠人定期演示,但更鼓励游客在安全范围内尝试基础工序,理解技艺背后的生态智慧。当游客亲手捶打铁器时,飞溅的火星与挥洒的汗水,比任何解说牌都更能诠释"百炼成钢"的生命哲学。

未来

场景化设计的生态诗学

站在文明转型的临界点上,生态博物馆的场景化设计正在书写新的空间诗学。它不是对自然的浪漫化想象,而是通过精密的生态计算与文化解码,构建可感知、可参与、可反思的立体教科书。当游客在模拟雨林中调节湿度参数时,当孩子在传统农具前领悟节气智慧时,当老人通过声音地图重温故乡生态时,场景便完成了其最高使命——让生态意识成为身体记忆,让文化基因获得当代表达。

这种设计哲学终将超越博物馆边界,影响城市规划、社区营造乃至日常生活。未来的生态社区或许会借鉴场景化思维,将垃圾分类站设计为"资源再生剧场",把屋顶花园打造成"微型生态观测站"。当每个空间都成为生态叙事的载体,人类便真正实现了从自然征服者到生态共同体的身份转变。

在生态危机的阴云下,场景化设计犹如一束穿透迷雾的光。它告诉我们:真正的保护不是将自然封存在玻璃柜中,而是通过精心设计的场景,让每个人都能在行走坐卧间,听见大地的呼吸,触摸文明的脉动,最终成为生态链上自觉而优雅的一环。这或许就是生态博物馆给予这个时代最珍贵的礼物——在场景的褶皱里,重获与万物共生的能力。

文化和旅游部等部门下发《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》,对深化推进中国传统工艺振兴、推动传统工艺高质量传承发展工作进行再部署。近日,记者从四川省科技厅正在公示的《四川省“十四五”科学技术普及发展规划(2021—2025)》(征求意见稿)中了解到,四川省“十四五”科普发展的总体目标是:科普推动实现创新驱动功能充分彰显,全地域覆盖、全领域活跃、全媒体传播、全民共同参与的“四全”科普工作体系全面形成,资源集成能力、精品创作能力、服务覆盖能力等“三大能力”显著提高。

展厅空间作为一个载体,它可以传达信息内容,如何传达信息内容依赖于设计师对信息内容的理解,早期的信息传达依赖最简单的媒介,纸质报刊,海报设计等都可以是展厅的媒介。

非物质文化遗产展示场馆是展现中华优秀传统文化的重要窗口,将发挥文化客厅的重要作用,成为文化传播的重要阵地。近日,记者从济南市文化和旅游局了解到,济南将支持建设13个黄河非遗展馆,着力打造“一展馆一特色”的黄河非遗展示体系。

3月23日,合肥气象科普馆新馆进入试运行阶段,目前,该场馆实行团体预约对外开放制。24日,记者前往现场一探究竟,获悉该馆有望于今年“五一”期间对外开馆。

8月25日,济宁市任城区汉文化博物馆及汉园文创中心启用,标志着任城区推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展迈上了新的台阶。

“幸甚至哉,歌以咏志。”千百年来,诗词始终是中国人的心灵独白。不少千古名句“似曾相识燕归来”,而又激荡起“新声曲度”,讲述的是今天的中国故事。或庄严,或豪迈,或深沉,或空灵,品读这些句子,人们品味的是多彩的中国、进步的中国、和平的中国、开放的中国。

统计数据显示,世界上70%的交易,都是通过交易展会直接、间接产生,参展的成本只相当于企业其他营销模式如广告投放的七分之一。成本低,范围广,效果佳的营销方式,有志于开发、开拓新产品、新渠道的企业将其作为开拓市场、升级品牌的主要手段。

城市建设中大部分的工地项目上各项数据的管理十分复杂和繁重,如果没有好的管理和科技支持会让项目进度缓慢和拖延,为了提高效率和进程,加块对数据的管理,打造智慧工地展厅非常重要,近日,四川大学华西乐城医院项目智慧展厅近日投入使用,内设智慧工地云端平台、VR安全体验区等“黑科技”。该展厅建筑面积310平方米,具备对外展示、智慧管理、沉浸式体验的综合功能。

由于AR技术的颠覆性和革命性,AR技术获得了大量关注。苹果公司CEO库克曾经在接受采访时表示:「现在的 AR 技术并不足以用一种高质量的方式在设备上运行。增强现实技术会持续在苹果的产品上被突出,它的影响势必深远。但 AR 还需要一段时间才能发展成熟,使用什么方式将内容展示在用户面前,并将尽可能多的功能集成在简洁轻便的设备上,这是一个巨大的挑战。